Recuperado retrospectivamente cuatro años después.

Lenore Skenazy, la peor madre del mundo

Recuperado retrospectivamente cuatro años después.

Viejo chiste de los 'problemas familiares"

Dos amigos se encuentran y comienzan esta conversación.

Dos amigos se encuentran y comienzan esta conversación.-"Estoy afligido, tengo problemas familiares",... El otro le responde:

- "¿Tú crees que tienes problema familiares? Escucha mi situación. Hace unos años conocí a una viuda con una hija y me casé con la madre. Poco después mi padre se casó con mi hijastra. Eso hizo que mi hijastra se convirtiera en mi madrastra y mi padre en mi hijastro. También mi esposa se convirtió en suegra de su suegro. Entonces la hija de mi esposa, mi madrastra, tuvo un hijo. Este chico es mi medio hermano, porque es el hijo de mi padre, pero al ser el hijo de la hija de mi esposa, es el nieto de mi esposa. Esto me hace el abuelo de mi medio hermano. Esto no fue nada hasta que mi esposa tuvo un hijo. Ahora la hermana de mi hijo, mi madrastra, es también su abuela. Así, mi padre es cuñado de mi hijo, cuya cuñada es la esposa de mi padre. Soy el hermano político de mi madrastra, mi esposa es la propia hija de la tía, mi hijo es el sobrino de mi padre y yo soy mi propio abuelo. ¿Y tú piensas que tienes problemas familiares?".

Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro

Plantar un árbol representa el vínculo con la tierra y el futuro. Es un acto de esperanza: el árbol que se planta hoy probablemente dará sombra o frutos a otras personas en el mañana (en la imagen un roble recién plantado). También simboliza:

- Cuidado y paciencia: El árbol no crece de inmediato, necesita tiempo, atención y condiciones favorables, como nuestras metas o relaciones.

- Conexión con la naturaleza: Nos recuerda que somos parte de un ecosistema y que nuestras acciones tienen consecuencias en el entorno.

- Legado silencioso: Un árbol puede durar generaciones. Plantarlo es una forma de dejar algo que continúe viviendo más allá de nosotros.

Tener un hijo se refiere, más que a la reproducción biológica, a la creación y transmisión de vida, valores y cultura. Simboliza:

- Continuidad de la especie y del linaje humano.

- Responsabilidad profunda: Criar a un hijo implica compromiso, educación y amor.

- Inmortalidad simbólica: A través de los hijos, una parte de nosotros (genes, ideas, enseñanzas) sigue adelante.

- Creación de futuro: Aportamos al mundo no solo una vida nueva, sino potencialmente una mejor sociedad si educamos bien

Escribir un libro representa la expresión del pensamiento, la creatividad y la trascendencia intelectual. No necesariamente se refiere a una obra literaria formal, sino a dejar huella con nuestras ideas, experiencias o conocimientos. Simboliza:

- Construcción de identidad: Al escribir, reflexionamos sobre quiénes somos.

- Comunicación con el mundo: El libro es una forma de diálogo entre autor y lector, incluso a través del tiempo.

- Permanencia en la memoria colectiva: Las palabras pueden sobrevivirnos, influyendo a otros mucho después de nuestra partida.

La conexión de los tres actos. El legado de los tres gestos —plantar, procrear y escribir— son formas distintas de trascendencia, tanto en lo físico como en lo simbólico. Mientras el árbol se relaciona con la naturaleza, el hijo con la continuidad biológica y afectiva, y el libro con la mente y la cultura, los tres comparten una raíz: el deseo humano de perdurar, de contribuir, de dejar huella.

Juntos, proponen una vida equilibrada entre lo natural, lo humano y lo intelectual. Invitan a vivir con sentido, responsabilidad y propósito.

Hoy en día la cita clásica se transforma en "cuidar un cactus, atender a un sobrino y escribir en Instagram", pero prefiero "plantar árboles, tener hijos y nietos y escribir libros".

Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro.

— Iragartze Klara (@iragartzeklara) June 16, 2021

#tenerhijo #plantar #escribir https://t.co/v4wINWSbTH #leoescuchate pic.twitter.com/RpSZo8ufBd

Amor de hijo

Una anécdota real que nos demuestra cuánto podemos aprender de los más pequeños y humildes,… que -en definitiva- son los más sabios.

Una anécdota real que nos demuestra cuánto podemos aprender de los más pequeños y humildes,… que -en definitiva- son los más sabios.Technorati tags: Athletic de Bilbao | Familia

Diálogo intergeneracional: Cat Stevens, Father And Son

Anagnórisis y peripeteia, desde Ulises a Luke Skywalker

Precaución con el desconfinamiento del COVID-19

Con peor calidad, pero hay otro vídeo subtitulado al español en este enlace.

Una gran programación (véase aquí) de #BBKsasoiko para esta semana, con el gran chef Fernando Canales @Etxanobe el miércoles 13 de mayo y sobre #CoHousing el viernes 15.

#Lehendakari Jauna: #BiziBerri, bai; aurpegiko #maskarak, ere bai. #MascarillasParaTodos #MasquesPourTous #Mask4All pic.twitter.com/85IvE8ARq6

— ⚡Mikel Agirregabiria💡 Sigo en #Fase0PorqueQuiero (@agirregabiria) May 11, 2020

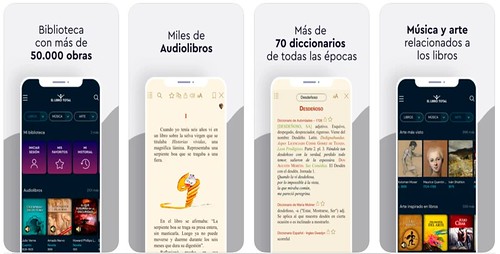

El libro total, una biblioteca gratuita que ofrece 50 mil obras

Melancolía educativa

Dos anécdotas, verídicas y tristes, en homenaje a los educadores y desde la melancolía vacacional que acompaña al entusiasmo laboral.

Dos anécdotas, verídicas y tristes, en homenaje a los educadores y desde la melancolía vacacional que acompaña al entusiasmo laboral.Hace ya muchos años, unos alumnos que me seguían con gran fidelidad, me hicieron una pregunta que, a un mismo tiempo, me halagó y me desconcertó: “Tú, con lo que vales, ¿qué haces aquí,… enseñando?” Lo más doloroso fue que la pregunta no provenía de físicos o ingenieros en formación, sino de estudiantes de último año de Magisterio y, por tanto, de próximos profesores.

El segundo caso fue más reciente, trabajando en la administración educativa. El padre de un alumno de Educación Especial, un caso de Síndrome de Down, vino a cursar una petición. El padre, creyendo plena y meritoriamente en su hijo, llegó a confiarme sus expectativas máximas, lo que le enaltecía y demostraba que era un padre ideal. Pero lo hizo de un modo que transmitía su valoración de la acción educativa. Literalmente, y en la discreción de una conversación privada sin la presencia de su hijo, me confesó: “Ya sé, que Jon (nombre ficticio) nunca podrá ser médico o abogado. Pero aspiro a que mi hijo haga un trabajo sencillo, algo como lo que hacen ustedes, los funcionarios de educación”.

La docencia no ha encontrado aún la estima profesional y social que merece entre nosotros, comenzando por el propio profesorado. Si un futuro docente no cree que ejerce un puesto crítico para el futuro, probablemente no merezca ser educador. Si una familia no considera trascendental la labor del profesorado, posiblemente esté limitando la educación de sus hijos.

El mejor chiste de la vuelta al colegio

El deseo de Teseo

El mito de Teseo, Ariadna, Fedra y el Minotauro procede de la cultura minoica de hace 40 siglos, si bien fue recogido literariamente por el poeta latino Publio Ovidio Nasón en el inicio de nuestra era, poco antes del nacimiento de Jesucristo. Esta compleja tragedia de célebres personajes ha sido objeto de atención continuada por autores como Nietzsche, Freud, Cortázar o Borges.

La crónica comienza en Creta cuando reinaba el poderoso rey Minos. Cnosos, la capital de la isla, era famosa por el laberinto de intrincados corredores, en cuyo interior vivía el cruel Minotauro, un engendro con cabeza de toro y cuerpo de hombre, fruto de los amores de la Reina Pasifae con un toro que Poseidón, dios de los mares, hizo surgir de las aguas. Minos recibió la noticia de que su hijo Androgeo había sido asesinado cuando se dirigía a participar en unos juegos olímpicos. El monarca reunió un ejército y cercó Atenas que se rindió, aceptando la condición de que cada nueve años enviaría siete jóvenes y siete doncellas a Creta para que ser arrojados al Minotauro. Sólo si alguno de los atenienses mataba al Minotauro y salía del laberinto, Atenas sería eximida de la condena.

Teseo, hijo único del rey de Atenas Egeo, se ofreció como candidato cuando por tercera vez hubieron de pagar tan ominoso tributo, embarcando con las víctimas en una nave de velas negras. El monarca y su heredero convinieron en que si Teseo lograba la hazaña, el navío retornaría con velas blancas. Estando ya en la prisión cretense, Teseo fue visto por Ariadna y Fedra, hijas de Minos. Cautivada Ariadna por la valentía del príncipe, decidió ayudarle a derrotar al Minotauro, indicándole un ardid sugerido por el constructor Dédalo: un hilo tendido para encontrar la salida cuando acabase la lucha.

Teseo exterminó al temible Minotauro y pudo regresar hasta la puerta, salvando la vida de sus compañeros y liberando a su ciudad de tan horrible condena. Al reembarcar Teseo, también subieron a bordo en secreto Ariadna y Fedra, que acompañó a su hermana mayor. Durante la travesía se refugiaron en la isla de Naxos para protegerse de una pavorosa tormenta. Vuelta la calma, emprendieron el viaje sin Ariadna, al haber desaparecido tras dormirse en el bosque, extenuada por el cansancio. Dionisio, o Baco dios del vino, la rescató y le ofreció casamiento e inmortalidad.

En Atenas cundía la angustia por la tardanza y diariamente el anciano Egeo acudía a la orilla, esperando el retorno de su hijo. Cuando el barco apareció en el horizonte, traía las velas negras. El rey desesperado se suicidó arrojándose al mar, que desde entonces lleva su nombre. Teseo, abatido por la desaparición de Ariadna había olvidado izar el signo de su éxito, las velas blancas. Teseo fue elegido nuevo soberano, rigiendo los destinos atenienses por largos años, y casándose con Fedra (lo que originó nuevos dramas épicos).

Esta leyenda exhibe un torrente de enseñanzas sobre las cualidades y los defectos humanos. Destaca atributos como el altruismo y el valor de Teseo, o el amor y la inteligencia de Ariadna, junto a yerros como el abandono de Ariadna, el olvido de Teseo o la desesperación de Egeo. Las metáforas también son innumerables: un ideal con estrategia, la confianza en uno mismo, la superación del miedo a lo desconocido, la fe depositada por otra persona, la validez de un buen consejo, la salida por amor del laberinto, la descuidada gestión de la victoria,…

La Humanidad se ve reflejada en Teseo y Ariadna. Con amor, resolución y talento podemos superar al monstruo de la guerra (Minotauro), que reclama una continua matanza de víctimas inocentes. Sólo cuando la violencia desaparezca de nuestras vidas, saldremos del laberinto histórico de muerte y desolación. No desesperemos nunca, ni abandonemos nuestras convicciones, porque algún día, nosotros también, avistaremos las velas blancas de la paz.

El hijo del acordeonista

Bernardo Atxaga es uno de mis autores contemporáneos habituales, y mi elección nada tiene que ver con la opción política que Joseba Irazu libre y legítimamente mantenga, aunque reconozco que me disgusta que este partido (Ezker Batua-Berdeak, Izquierda Unida) haya exhibido la imagen del escritor como uno de sus iconos en la última campaña electoral vasca.

Suelo reservar ciertas obras para su lectura estival, y este libro quedó adquirido desde septiembre pasado por un doble motivo: La calidad literaria reconocida de su autor, a mi juicio, y una excéntrica crítica de Ignacio Echevarría que hizo mucho ruido por aquellas fechas. La leí en Babelia el 4-9-2004 y, sin haber hojeado aún la novela, me sorprendió la descalificación total que suponía del escritor vasco, desde un paupérrimo análisis de sesgo politiquero con nula perspicacia bibliográfica. Pospuse a este verano el despejar mis dudas, tras escudriñar el contenido del texto.

No pretendo añadir una valoración adicional a los argumentados dictámenes literarios que generó su publicación hace algunos meses, y que oscilan en toda la escala desde algunos pocos desfavorables a otros más entusiastas. A mí esta lectura me ha absorbido (la he leído de un tirón en dos tardes), me ha emocionado, y he rememorado muchas vivencias de mi infancia y juventud. No sé si porque también soy vasco, porque amo las varias lenguas (5 ó 6) que maneja el relato, porque sólo un poco más joven que Atxaga o porque comparto su disgusto por la saturación política que impregna a muchos medios de comunicación.

“El hijo del acordeonista” no es un tratado de política, ni lo pretende; es un retrato de ficción de personajes que desatan ecos propios de cualquier ser humano en toda época o lugar. Recomiendo fervientemente esta última entrega de Atxaga y he adquirido varios ejemplares adicionales, en euskera y castellano, para regalarlos a personas muy cercanas en quienes creo que despertará el mismo aprecio que he sentido con su lectura.

Versión final en: mikel.agirregabiria.net/2005/hijo.htm

El futuro no está en manos ajenas, de Juan Ignacio Pérez Iglesias

La desleal oposición culpa de todos los males a Zapatero y recuerda, con fingida añoranza, los años que estuvo en el poder. Pero lo cierto es que también a ellos cabe asignar su parte de responsabilidad en la situación que hoy vivimos: entre 1996 y 2004 malgastaron la oportunidad que brindaba la prosperidad de entonces para renovar la economía española y reorientarla hacia sectores más intensivos en conocimiento. En vez de apostar por la innovación, se acomodaron en la adormidera del ladrillo.

Pero los políticos no son diferentes del resto de ciudadanos. Al fin y al cabo, no son sino muestra representativa del conjunto de la población. También el común de los mortales echa la culpa a los demás de lo que le ocurre. Ahora resulta que la gigantesca deuda que acumulan España y los españoles debe de ser también culpa de otros. Cuenta el economista Tano Santos (en el blog Nada es gratis) que la deuda privada española es superior al 300% del PIB (para comparar, la pública se queda, de momento, cerca de un modesto 60%). Los deudores máximos son empresas no financieras (sospecho que muchas serán de la construcción), pero los particulares no nos hemos quedado atrás: acumulamos unas deudas que representan el 87% del PIB. Es, al parecer, la lógica consecuencia de la famosa burbuja inmobiliaria cuya existencia negaban nuestras autoridades contra toda evidencia.

Pues bien, habrá que suponer que de esa burbuja también tienen la culpa los malísimos especuladores. Como la deben de tener de que tantos y tantos ciudadanos hayan decidido pedir préstamos para cambiar de vivienda o de coche, que de todo hay. Cuando pidieron los préstamos pocos pensaron que el trabajo quizás no era para siempre. Porque se da la circunstancia de que no todos los ciudadanos que se endeudan son funcionarios o tienen uno de esos empleos fijos que con tanto ardor defienden los sindicatos. Sé que todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero la cuestión es otra: nadie nos ha obligado a adquirir esto o aquello, y tampoco a endeudarnos de forma tan extravagante.

Esto de asignar responsabilidades a los demás y, a poder ser, a malignos entes de consistencia difusa y siempre ajenos o lejanos, se ha puesto muy de moda en asuntos de naturaleza económica, dadas las dramáticas circunstancias que vivimos. Pero tenemos otros ejemplos más habituales, aunque ahora los hayamos relegado a un cierto olvido. Pienso en la educación, por ejemplo. En eso no andamos muy bien que digamos, tampoco en Euskadi, aunque prefiramos mirar para otro lado. Los profesores universitarios echamos la culpa al Bachillerato de lo mal preparados que nos llegan los jóvenes. Claro que los profesores de Bachillerato hacen lo propio con los de ESO y éstos, a su vez, con los de Primaria. La cadena no acaba ahí: finalmente son los de Infantil los que los malean con tanto juego y tanta payasada. En resumen: nadie tiene la responsabilidad ni, claro está, el mérito. Y es curioso, porque a pesar de esa sensación general -justificada o no- de que nuestros jóvenes tienen ciertas carencias formativas, resulta que a las escuelas se les plantean cada vez mayores demandas y cada vez más absurdas, como si la escuela debiera ocuparse de todo y padres y madres sólo estuviésemos para procrear.

Echar la culpa a otros de lo que nos ocurre tiene un problema. Me contaba una amiga algo que, allá en los duros años 80, oyó a la madre de un adicto a la heroína en un pueblo de la costa vizcaína. El contexto era una reunión de madres de drogadictos, en la que había quienes afirmaban que la culpa de que sus hijos tuviesen aquella desgracia era de la Guardia Civil. Aquella madre, con coraje y clarividencia, dijo a las otras que la culpa de que su hijo fuera heroinómano la tenía, en primer lugar, el propio hijo, y después, quizás, su marido y ella. Dijo también que no quería engañarse a sí misma, y que si lo que le ocurría a su hijo era responsabilidad de otros, entonces también la solución estaría en manos de esos otros y que, por lo tanto, poco podría hacer por ayudarle. En definitiva, que quien piensa que la responsabilidad de algo es ajena a uno mismo, difícilmente se encontrará en la disposición adecuada para encontrar la debida solución. El corolario es que esa actitud escapista, por serlo, deviene fatalista, y nos conduce a pensar, con el lógico pesimismo, que el futuro está en manos de fuerzas que nos son ajenas, que no depende de nosotros.

Por esa razón, porque me parece que ésa es la peor de las maneras posibles de actuar ante los problemas, he querido traer aquí unas palabras de mi admirado Karl Popper, de la introducción a El mito del marco común. Dice: «El futuro está abierto. No está predeterminado y no se puede predecir, salvo accidentalmente. Las posibilidades que encierra el futuro son infinitas. Cuando digo tenéis el deber de seguir siendo optimistas, no sólo incluyo en ello la naturaleza abierta del futuro, sino también aquello con lo que todos nosotros contribuimos a él con todo lo que hacemos: todos somos responsables de lo que el futuro nos depare. Por tanto, nuestro deber no es profetizar el mal, sino más bien luchar por un mundo mejor».

«Todos somos responsables de lo que el futuro nos depare». Estaría bien que todos compartiésemos esas palabras y, sobre todo, que nuestros líderes las hiciesen suyas y actuasen en consecuencia.

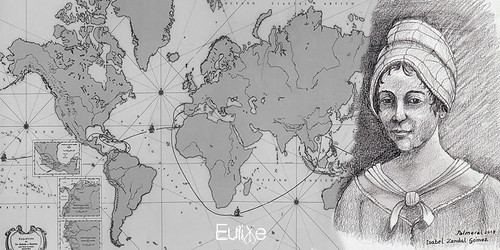

Isabel Zendal, enfermera referencial como Florence Nightingale

Clara Estrems de GuruWalk interpretando a Isabel Zendal.

- Dorothea Dix (1802 – 1887, Estados Unidos).

- Florence Nightingale (1820-1910, británica nacida en Italia).

- Mary Mahonyy (1845-1926, Estados Unidos).

- Christiane Reimann (1888-1970, Dinamarca), cuyo nombre se asocia al Premio de la Enfermería.

- Virginia Henderson (1897-1996, Estados Unidos).

- Hildegarde Peplau (1909- 1999, Estados Unidos) .

- Irena Sendler (1910-2008, Polonia), denominada “El ángel del Gueto de Varsovia”.

- Elvira Dávila Ortiz (1917 – 2008, Colombia).

- Faye Glenn Abdellah (1919- Estados Unidos), y

- Callista Roy (1939-, Estados Unidos).